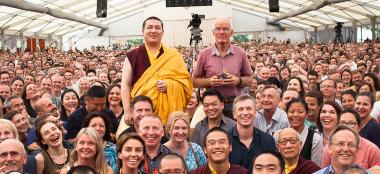

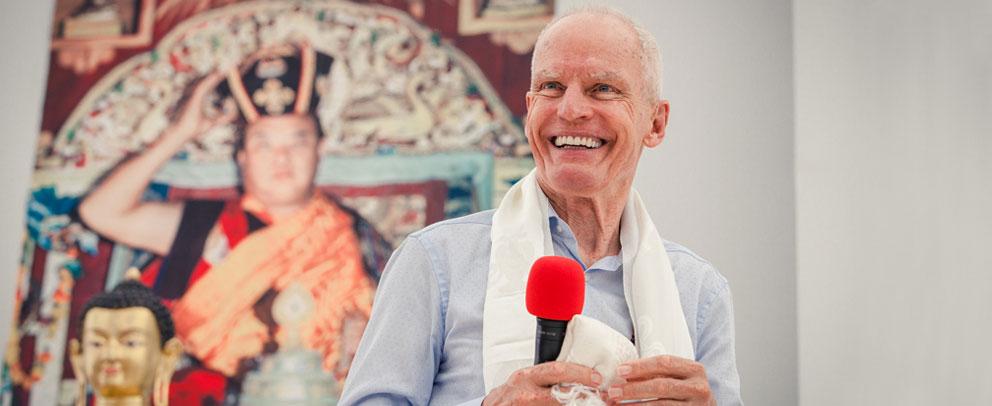

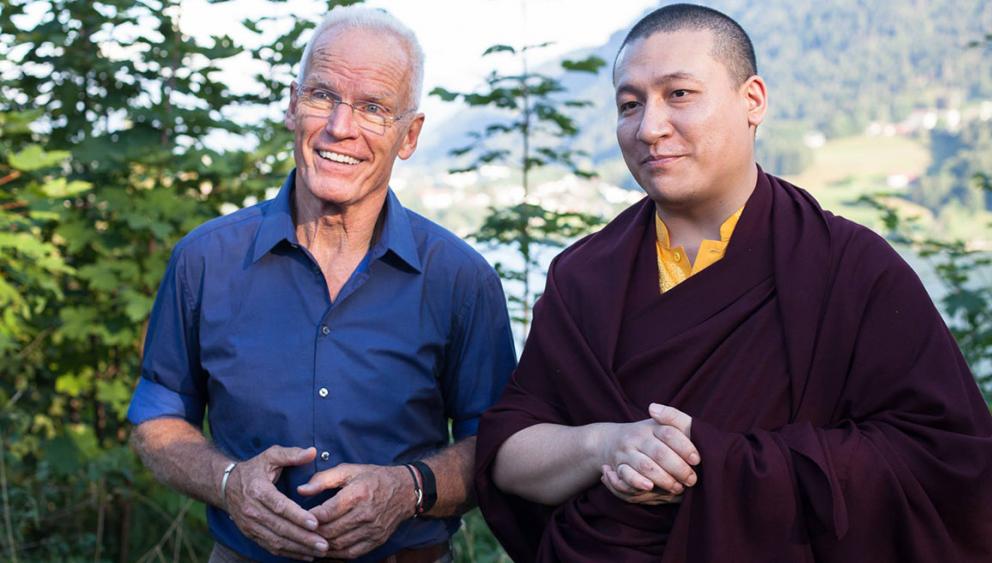

Die Zentren für Diamantweg-Buddhismus wurden von Lama Ole Nydahl und seiner Frau Hannah Nydahl im Auftrag des 16. Karmapa gegründet und stehen heute unter der Schirmherrschaft von Thaye Dorje, dem 17. Karmapa.

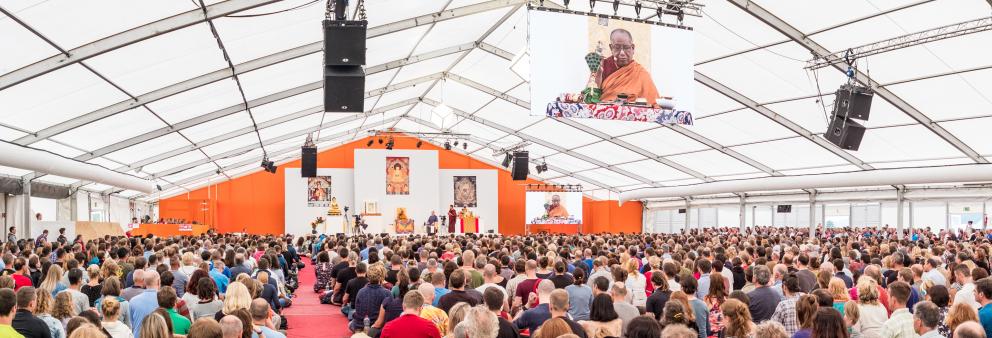

Die ehrenamtlich betriebenen Zentren basieren auf Vertrauen, Freundschaft und Tatkraft zum Wohle anderer. Sie stehen allen offen, die mehr über den Buddhismus und buddhistische Meditation erfahren möchten.